在全球塑料污染日益严峻的当下,如何从源头减少塑料使用并从末端有效清除微塑料,成为亟待攻克的环境难题。与此同时,每年全球农业活动中产生数百万吨废弃生物质资源,其中植物花粉因外壁坚硬、结构惰性强,且收集加工难度大,长期以来被视为难以利用的“边角料”。近日,44118太阳成城集团邓红兵教授、赵泽副教授团队围绕“废弃生物质高值化利用”核心目标,提出“污染治理+材料替代”的双向创新路径,让这些原本被忽视的花粉壳实现华丽“转身”——一方面可高效吸附水体中的纳米塑料污染物,另一方面可与天然纤维复合制备可降解、可循环的高性能生物塑料,从末端治理到源头替代,形成塑料污染的可持续闭环解决方案。该系列研究成果相继发表于《Science Advances》和《Advanced Functional Materials》等国际权威期刊,展现了天然微尺度生物质资源在塑料全生命周期治理中的巨大潜能。

第一步:花粉+甲壳素——微纳米塑料的“天然捕手”

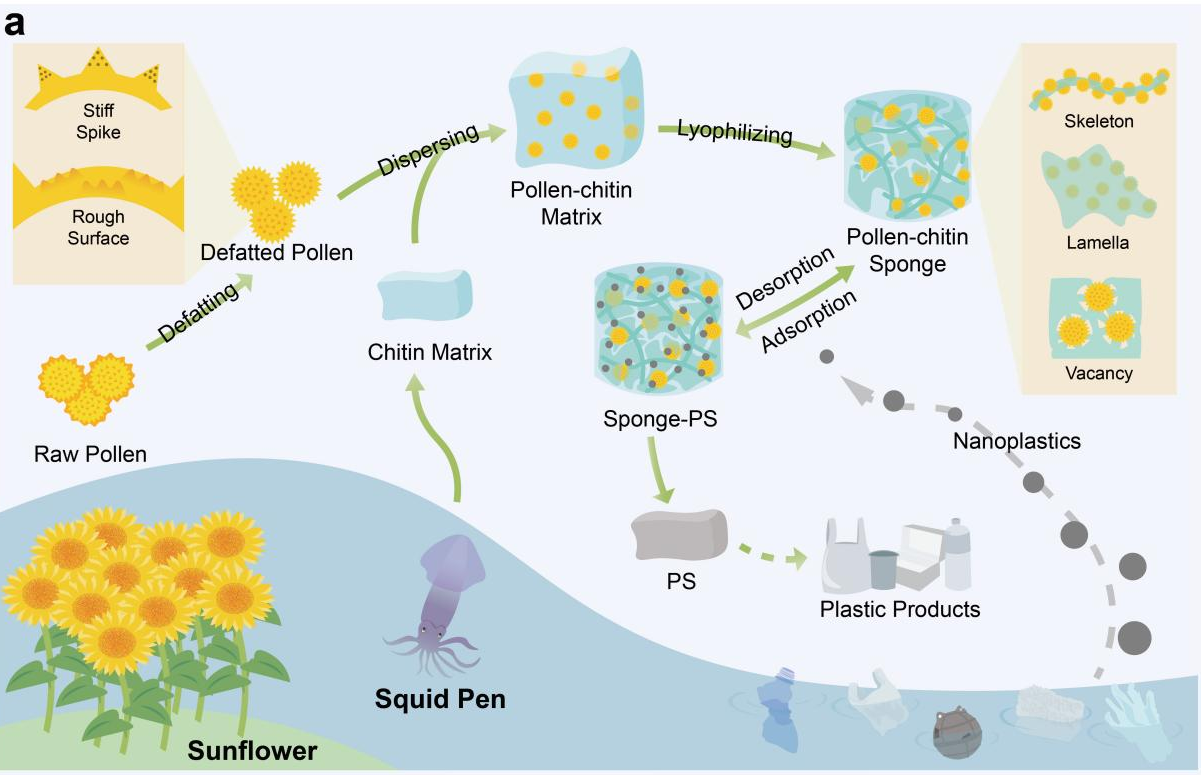

近年来,微塑料和纳米塑料已经被广泛检出于海洋、饮用水及人体组织中,其健康风险引发全球关注。由于微纳米塑料体积小、亲疏水性质复杂,传统吸附剂通常依赖高能耗工艺或化学改性,难以兼顾吸附效率与环境友好性。研究团队前期报道了小龙虾虾壳、虾壳甲壳素和鱿鱼甲壳素等对微纳米塑料具有较强的捕集能力(Science Advances 2024、Advanced Functional Materials 2024 和 ACS Nano 2024),在此基础上本工作创新性引入“亲疏水协同镶嵌”策略,利用鱿鱼骨提取的β-甲壳素(亲水性)作为柔性骨架,嵌入天然疏水性花粉颗粒,制备出具有微纳结构和高度孔隙率的海绵状材料。花粉表面自带微纳米级纹理图案,具有丰富的芳香族环结构、乙酰氨基及黄酮类等官能团,在与甲壳素协同作用下,可通过疏水相互作用、氢键作用、π-π堆积、静电作用及物理截留等多种机制高效捕捉微纳米塑料颗粒。

图1. 利用花粉和甲壳素的协同共组装策略去除纳米塑料。

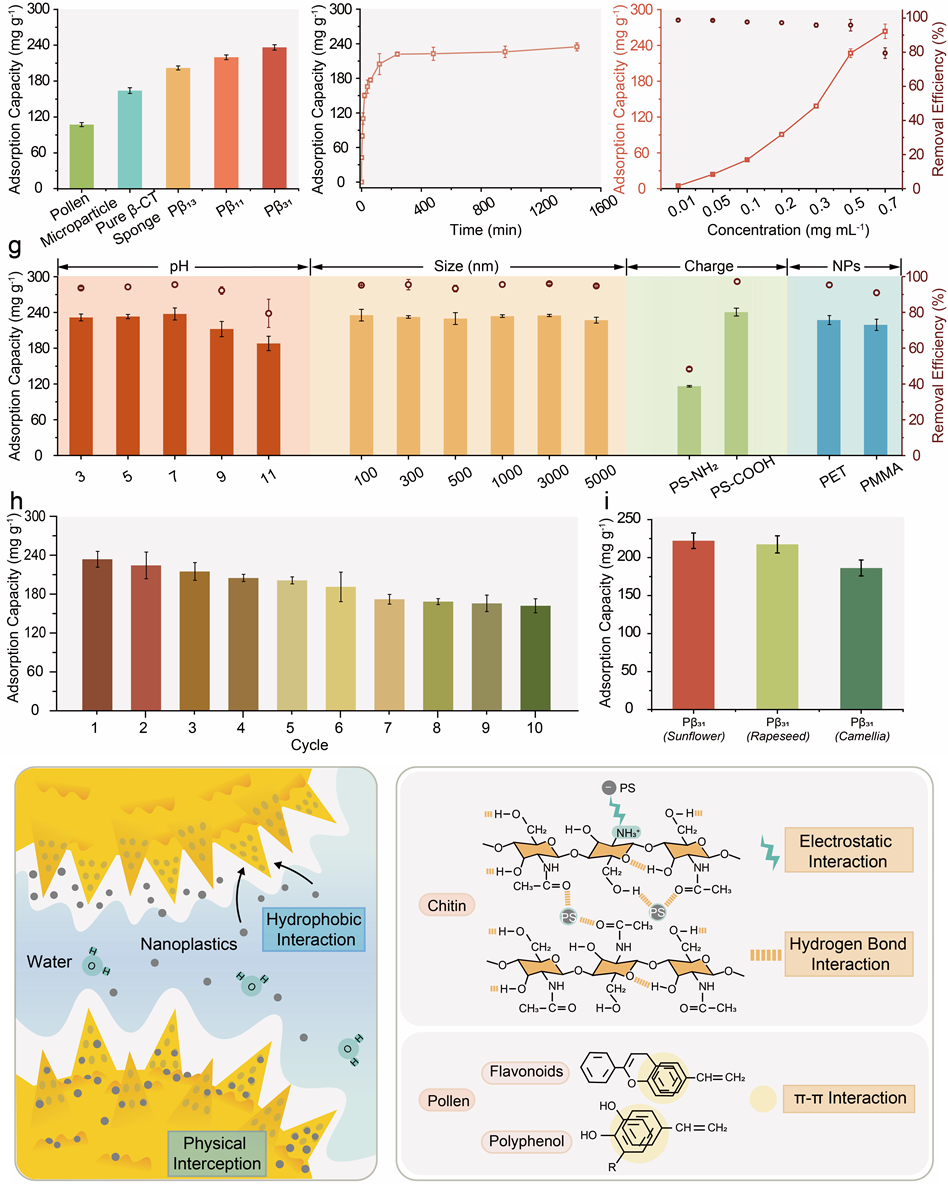

该材料在微塑料污染治理方面展现出卓越的综合性能:吸附容量高达236.3 mg/g(以100 nm聚苯乙烯微球为模型),对不同粒径、表面电荷和类型的微塑料均具有出色的广谱适应性,在各种pH值和离子强度条件下均能稳定高效运行,且可循环再生使用至少10次,性能几乎无衰减,具有显著的环境治理潜力和应用价值。

图2. 花粉-甲壳素海绵对纳米塑料的吸附性能与机制

同时,花粉-甲壳素海绵在工程纳米塑料颗粒和微米级塑料颗粒的净化方面表现出色,在实际水体中保持了可靠的去除性能。此外,该海绵材料还对药物、内分泌干扰物、油类等疏水性污染物展现出良好的吸附兼容性,具备在水体净化、工业废水处理、环境修复等方面广泛应用潜力。

第二步:花粉+棉花纤维——化石塑料的“绿色终结者”

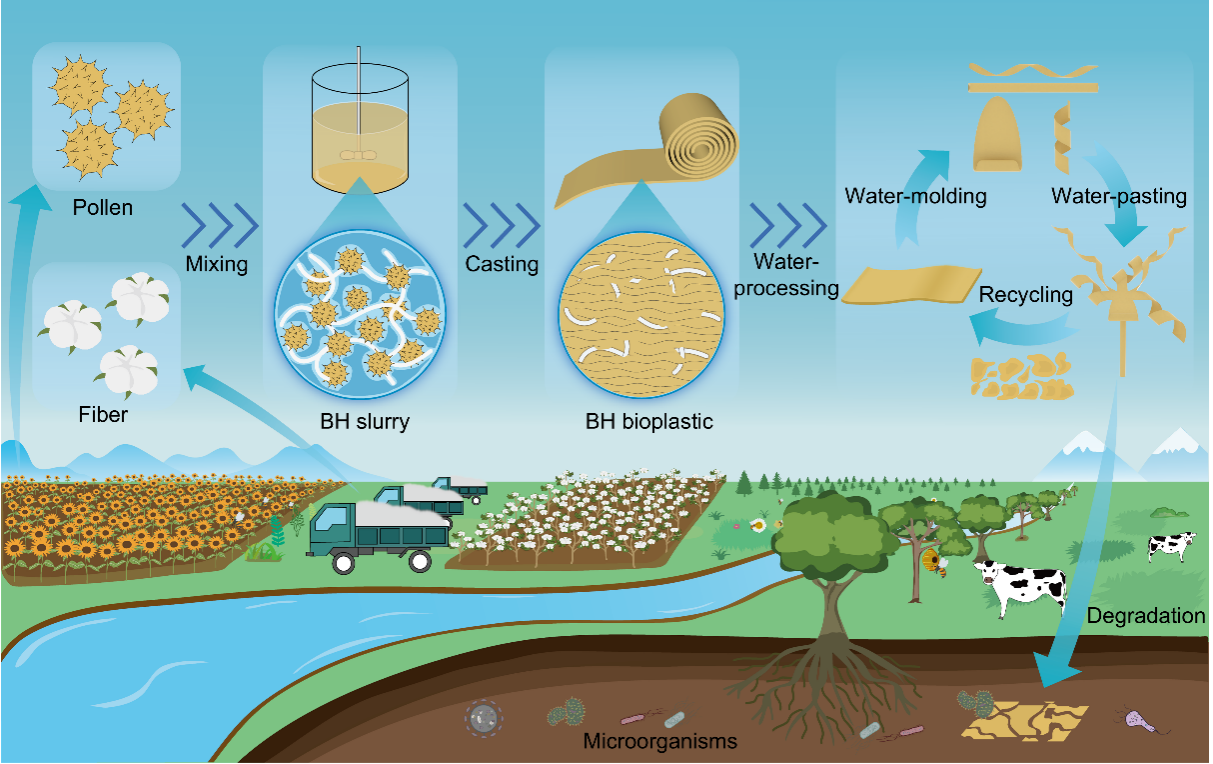

微塑料污染的根源在于不可降解的石油基塑料。因此,团队进一步探索花粉颗粒的结构可塑性与组装潜力,将其与少量预处理后的棉花纤维混合,借助自然干燥过程,全程无需任何有毒化学添加剂或高能耗热压设备,开发出一种具有优异力学性能和环境友好性的新型生物塑料。

图3. 花粉-棉纤维共组装制备高性能生物塑料

该材料在干燥过程中形成花粉-纤维层状致密结构,通过花粉的微粒嵌套作用和纤维的长程物理交联,构建出稳定的三维致密网络。其机械性能优异,拉伸强度达52.22 MPa、杨氏模量达2.24 GPa,可媲美甚至超越目前主流的可降解塑料材料(如PBS、PBAT、PLA)及部分石油基塑料(如ABS、PET)。

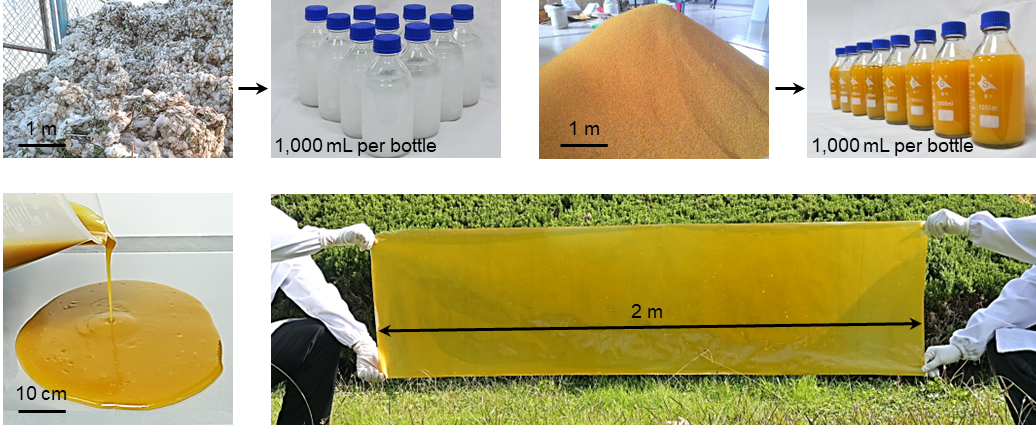

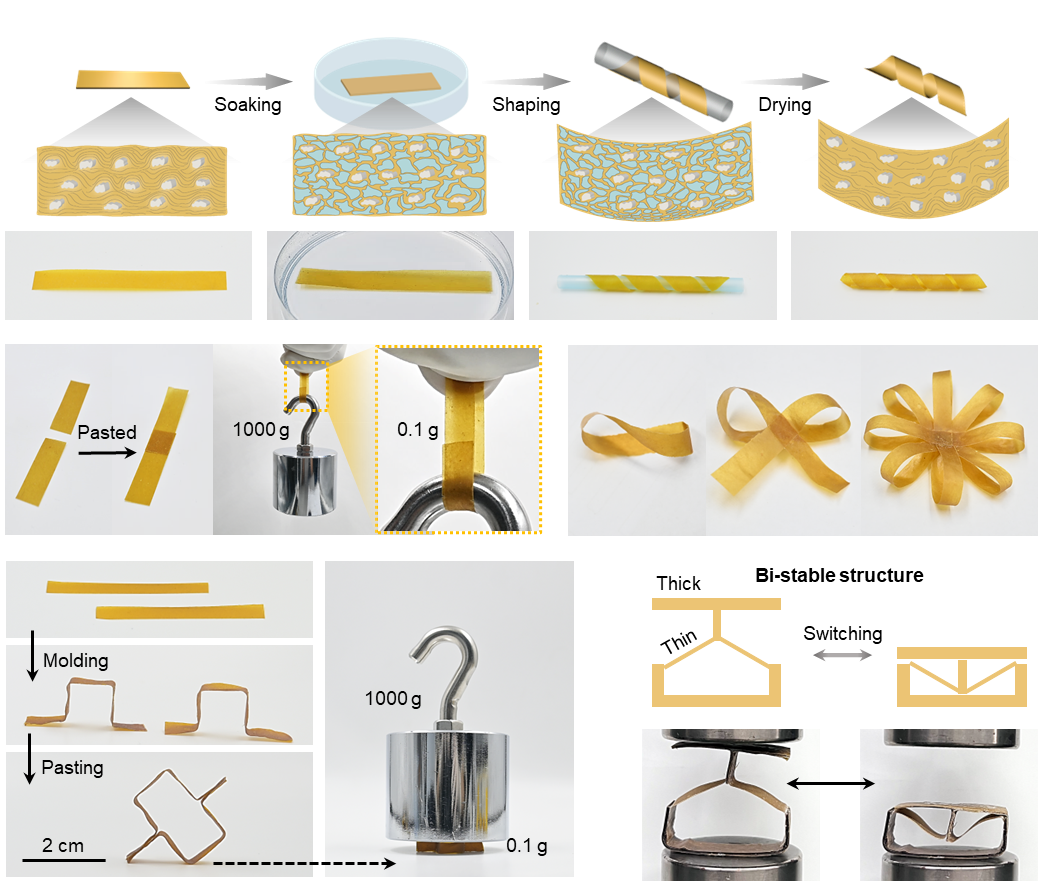

不仅如此,该材料天然具备绿色的“水加工性”,无需复杂分子设计,即可彻底摆脱传统塑料加工对高温或化学粘合剂的依赖。仅凭最常见的水,就能实现材料的多维度塑形、拼接和重复加工:遇水快速软化并灵活塑形,通过水诱导分子界面的解构与重组,即可实现材料之间的无缝拼接,更可反复进行水处理与重构加工,性能始终稳定如初。这种简便、绿色的加工方式为塑料工业的可持续发展开启了全新可能,展现出巨大的应用前景。尤其为个性化定制与复杂结构成型(如包装、医疗器具等)提供了极大的便利,同时有效避免了传统加工方式中高温或化学粘合剂带来的资源浪费与环境风险。

图4. 花粉-棉纤维生物塑料智能水加工性能

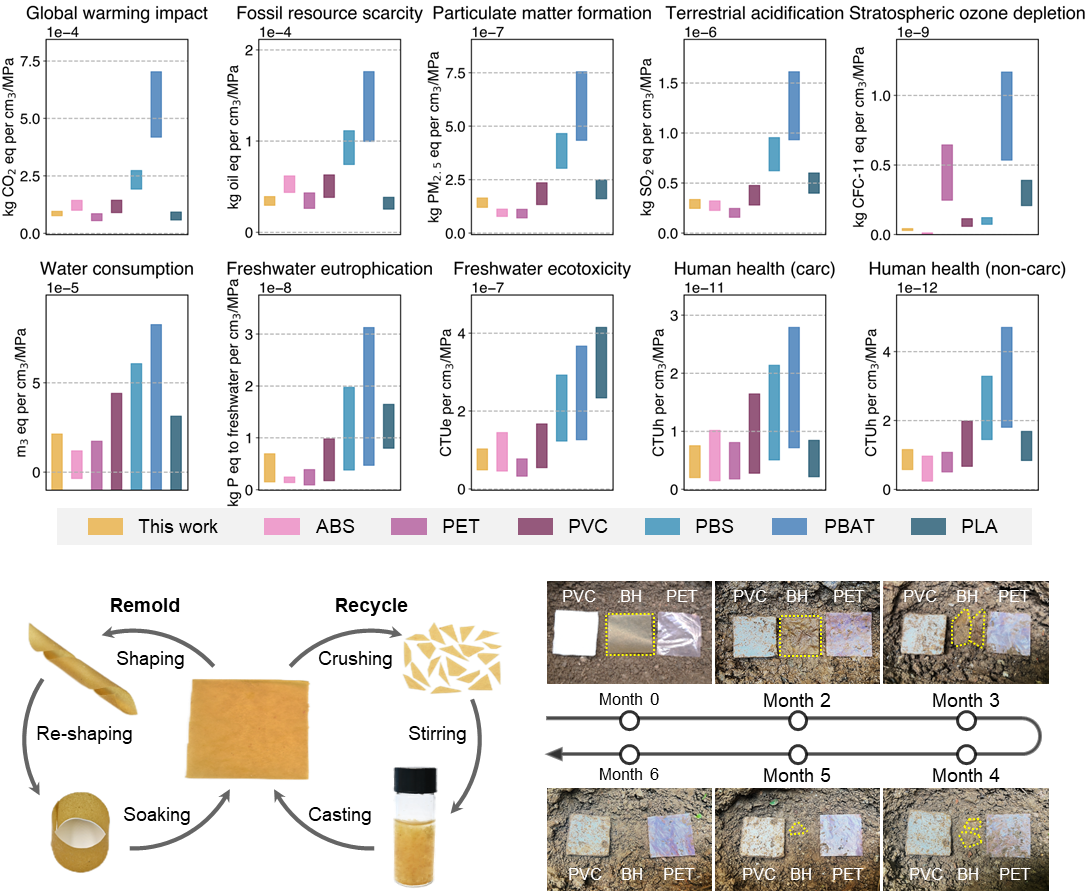

与此同时,该生物塑料的全生命周期环境优势显著,使用后可通过水处理循环再生,废弃后半年内被微生物完全降解,且不产生微塑料。与石油基塑料相比,其全球变暖影响、化石资源消耗等关键环境指标降低1-2个数量级,真正实现“从摇篮到坟墓”的绿色闭环。

图5. 花粉-棉纤维生物塑料生命周期环保性

总结:

从高效吸附纳米塑料,到绿色替代传统塑料,废弃花粉肩负起“双重使命”,生动诠释了自然界赋予材料的潜能与现代科技赋能可持续发展的智慧。研究团队基于生物质界面工程,构建了从微纳米尺度结构设计、多组分协同组装到宏观性能调控的系统性研究框架,实现了天然生物质材料功能集成与性能优化的高效协同。这一策略不仅拓展了花粉等农业废弃物的高值化利用路径,也为未来多类天然材料的绿色集成与功能材料开发提供了技术范式和理论参考。随着这些创新材料逐步走向实际应用,我们有理由相信,塑料污染不再是难以治愈的“环境顽疾”,而曾经被忽视的农业废弃物也将焕发绿色经济的新生机,助力全球“减塑、禁塑、无塑”目标加速实现。